Retour sommaire

Qui leur a donné la bombe

?

Malgré la complaisance de certains

pays nucléaires, malgré le commerce clandestin des

produits "sensibles" la prolifération des armes

atomiques est, Dieu merci, beaucoup plus lente que prévu.

Pourquoi ? Parce que, quoi qu'on dise, il n 'est pas si facile

que ça de faire la bombe ! Pourtant un nouveau venu est

sur le point d'y arriver.

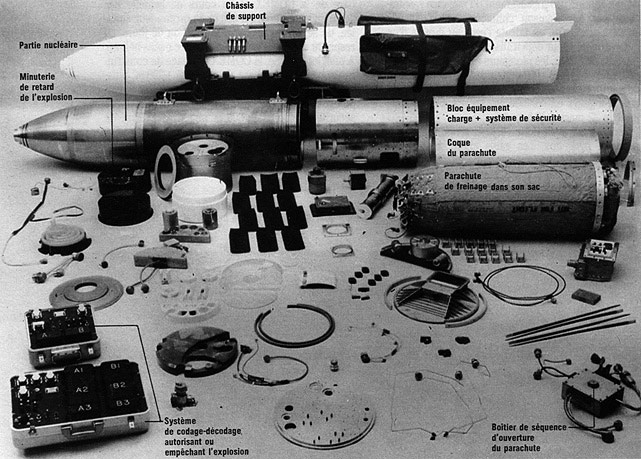

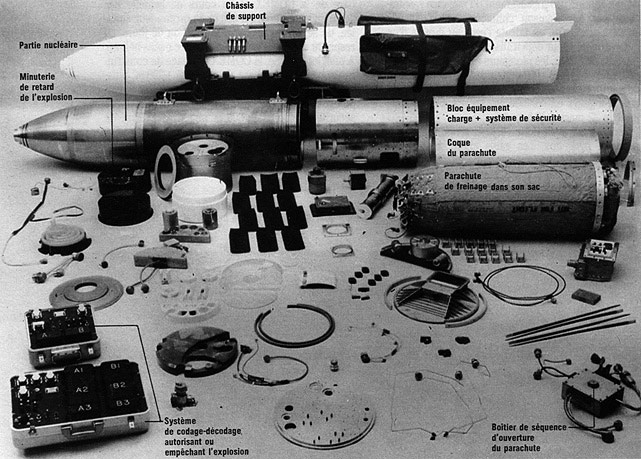

La fabrication d'une bombe nucléaire n'est pas à

la portée du premier venu. Il

n'y a pas moins de 1 800 composants dans cette bombe américaine

B-83 déployée depuis 1985. La sophistication d'un

tel engin est très supérieure à celle de

la bombe qui est actuellement à la portée des ingénieurs

pakistanais. Il n'en reste pas moins vrai qu'une bombe, même

rudimentaire, nécessite des investissements énormes

en matière grise et en haute technologie.

l1 y a une dizaine d'années, la CIA,

dans un bel élan de prospective alarmiste, prédisait

que le club très fermé des détenteurs de

l'arme nucléaire, qui ne comptait à l'époque

que cinq membres, pourrait bien en avoir une trentaine de plus

en l'an 2000. L'agence de renseignement américaine n'était

d'ailleurs pas la seule de cet avis. Divers rapports émanant

d'instituts de recherche prestigieux ou d'officines discrètes

n'ont cessé, et depuis plus longtemps encore, d'alerter

l'opinion sur l'imminence d'une prolifération des armes

atomiques.

Les années ont passé et, en 1988, le club ne compte

toujours, officiellement, que les cinq mêmes membres : les

Etats-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la

France et la Chine. On pourrait, il est vrai, ajouter Israël

et l'Afrique du Sud, qui possèdent certainement des engins

nucléaires, et même l'Inde, qui, si elle n'en a pas

encore fabriqué, est tout à fait en mesure de le

faire (en dehors des cinq "grands", c'est le seul pays

qui ait effectué un essai atomique).

Mais, même en comptant large, on est loin de la prolifération

galopante prophétisée il y a dix ans. Force est

de constater que, depuis la divulgation du rapport de la CIA,

aucun des pays "seuils", c'est-àdire de ceux

que l'on jugeait capables de se doter à brève échéance

de la bombe A, n'est devenu une puissance nucléaire. L'Argentine,

le Brésil, le Pakistan, l'Iran, l'Irak, la Corée

du Sud, etc., ne sont toujours pas parvenus à franchir

la porte.

Cela est d'autant plus étonnant que les barrières

qui devraient théoriquement protéger les technologies

clés du nucléaire militaire paraissent pour le moins

fragiles. On l'a encore vu, en janvier dernier, en Allemagne fédérale

: la firme Transnuklear, spécialisée dans le transport

des déchets atomiques, aurait, selon la presse d'outre-Rhin,

livré au Pakistan deux fûts d'uranium enrichi. A

peu près au même moment, on apprenait qu'une firme

belge - la Belgonucléaire, pour ne pas la nommer - aurait

construit, toujours au Pakistan, une unité pilote destinée

à produire du plutonium. N'y a-t-il pas là de quoi

accréditer la thèse de la prolifération et

donner, de surcroît, des sueurs froides s'il est vrai, comme

on le murmure, que le Pakistan a passé un accord avec la

Libye pour la mise au point d'une bombe commune ?

L'usine d'enrichissement de Kahuta,

au Pakistan

Tirer de ces faits la conclusion que le Pakistan

est en passe de devenir une puissance nucléaire, c'est

cependant aller un peu vite en besogne. Tant qu'il n'aura pas

procédé à une explosion expérimentale,

il demeurera un pays seuil. En revanche, les trafics, scandales

et manigances auxquels il parait mêlé démontrent

amplement qu'il n'est pas aussi facile qu'on le croit d'entrer

dans la classe des "grands" et qu'en particulier on

ne fabrique pas une bombe A comme on bricole un cocktail Molotov.

Pour bien prendre la mesure du problème

de la prolifération et comprendre pourquoi les candidats

à l'arme suprême ne peuvent parvenir à leurs

fins qu'à coups de combines et de complaisances, il nous

faut d'abord évoquer quelques questions d'ordre général.

En premier lieu, il faut savoir qu'il n'existe pas de marché

des armes nucléaires, comme il y a un marché des

armes conventionnelles. On ne peut pas acheter de bombes A toutes

faites ou en kit, avec mode d'emploi et garantie décennale.

Certes, ce n'est pas faute de clients, ni de négociants

prêts à commercialiser ce genre de produits. Rappelons

seulement l'histoire de cet ingénieur italien du nom de

Glauco Parte] qui, en 1982, proposa trois bombes A à quelques

acheteurs potentiels du MoyenOrient. Bien sûr, ces bombes

n'existaient que dans son imagination, et l'escroquerie fit long

feu. Mais elle eut le mérite de montrer qu'une telle offre

était susceptible d'intéresser pas mal de gens,

puisque au moins un groupe terroriste (rattaché à

l'OLP) et deux pays (l'Irak et la Syrie) se portèrent acquéreurs.

Le prix demandé par Partel était pourtant assez

exorbitant : 924 millions de dollars, soit 308 millions de dollars

la bombe ! A titre de comparaison un Pershing II vaut, charge

nucléaire comprise, environ 6 millions de dollars. Seulement

voilà, les fusées Pershing ne sont pas à

vendre.

S'il n'y a pas de marché, même noir, d'armes nucléaires

toutes faites, il existe par contre un marché clandestin

des matériaux et fournitures nécessaires à

leur fabrication. C'est précisément pour tenter

de mettre un terme à ces inquiétantes pratiques

qu'a été élaboré, en 1970, un traité

dit de «non-prolifération" (TNP). Malheureusement,

il n'a pas été ratifié par tout le monde

: l'Argentine, le Brésil, l'Inde, Israël, le Pakistan

et l'Afrique du Sud, c'est-à-dire la plupart des pays "seuils",

ont refusé de le signer, tout comme la France d'ailleurs,

qui a néanmoins déclaré qu'elle calquerait

sa conduite sur celle des pays signataires.

Qui a la bombe et

qui la veut?

La prolifération est moins rapide que prévu. Certains

pays jugés inquiétants dans les années 70

(Taiwan, Corée du Sud) semblent aujourd'hui en sommeil.

Reste qu'un nouveau venu, le Pakistan, est sur le point d'en posséder

une.

Aux termes dudit pacte, les Etats membres s'engagent

à ne transférer aucune technique, aucune matière

ni aucun équipement qui puisse permettre à un Etat

dépourvu d'armes nucléaires d'en fabriquer. Simple

dans sa formulation, ce traité l'est beaucoup moins dans

son application. En effet la filière civile, celle qui

conduit à la production d'électricité, a

bien des points communs avec la filière militaire, celle

qui mène à la bombe. Or, il ne saurait être

question de priver de centrales nucléaires les pays qui

en ont besoin. Comment alors empêcher que des matières,

des équipements ou même des installations complètes

ne soient détournés de leurs utilisations pacifiques

? Par un double contrôle : d'une part, celui de l'Agence

internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui est chargée

d'inspecter tous les établissements nucléaires civils

à travers le monde ; d'autre part, celui des gouvernements,

qui doivent surveiller les exportations de produits dits "sensibles"

et tout particulièrement la circulation des éléments

nécessaires à la fabrication de charges explosives,

à savoir l'uranium 235 et le plutonium 239.

Pour faire une bombe A (laissons de côté les engins

thermonucléaires, beaucoup plus puissants certes, mais

aussi nettement plus complexes), il faut en effet soit de l'uranium

235, soit du plutonium. Où trouve-t-on ces deux matières

premières ?

Dans l'uranium naturel, il n'y a que 0,7 % d'U 235, le reste étant

constitué d'U 238 et de quelques traces d'U 234. Or, pour

avoir un uranium de qualité militaire, il faut qu'il contienne

environ 95 % de l'isotope 235. Il est donc indispensable d'"enrichir"

le produit naturel, c'est-à-dire d'augmenter sa teneur

en U 235. Pour cela, on a recours à divers procédés

difficiles et coûteux dits de "séparation isotopique".

Cet enrichissement n'est d'ailleurs pas réservé

uniquement aux applications militaires. Les réacteurs à

eau légère - la plupart de ceux qui composent le

parc nucléaire français - ont besoin pour fonctionner

d'un uranium enrichi à 3 ou 4 % ; certains réacteurs

de recherche utilisent un combustible enrichi à 20 % ;

et les réacteurs des sous-marins atomiques, en raison de

leur compacité, exigent un uranium enrichi à 97,3

%.

Actuellement, il n'existe pas moins de sept méthodes de

séparation isotopique, mais deux seulement sont exploitées

industriellement : la diffusion gazeuse et l'ultracentrifugation.

Dans le procédé de diffusion gazeuse, l'uranium

naturel est d'abord transformé en hexafluorure d'uranium

(UF6), un composé gazeux stable à température

moyenne. L'hexafluorure, comprimé, est introduit dans une

chambre de diffusion où il rencontre une paroi poreuse

qui, en vertu de la cinétique des gaz, laisse passer davantage

de molécules à base d'U 235 (molécules ayant

une masse plus faible) que de molécules contenant de l'U

238. De l'autre côté de la paroi, le gaz diffusé

se trouve "enrichi" d'environ 0,2 à 0,4%.

Si, partant de l'uranium naturel, on veut obtenir un uranium renfermant

95 % de l'isotope 235, il faut donc que l'hexafluorure traverse

environ 4 000 parois poreuses, lesquelles sont disposées

en série et constituent ce que l'on appelle une cascade

de diffusion gazeuse. Un nombre restreint de pays maîtrisent

cette technologie, parmi lesquels les EtatsUnis, l'URSS, la Grande-Bretagne,

la France (usine de Pierrelatte) et vraisemblablement la Chine.

L'ultracentrifugation, elle, utilise l'action de la force centrifuge

sur l'hexafluorure contenu dans un récipient tournant à

très grande vitesse. L'isotope le plus lourd, l'U 238,

gagne la périphérie du récipient, de sorte

que le gaz du centre se trouve enrichi en U 235. La RFA, la Hollande,

le Japon, l'Australie et le Pakistan possèdent ce type

d'installation.

A moins qu'il ne parvienne à se procurer directement de

l'uranium très enrichi - hypothèse peu plausible

-, un pays qui désire fabriquer une bombe à U 235

doit donc avant toute chose acquérir l'une ou l'autre de

ces filières.

En ce qui concerne la bombe au plutonium, la façon d'obtenir

la matière première est un peu plus compliquée,

l e plutonium, en effet, n'existe pas dans la nature ; il se forme

dans les réacteurs nucléaires quand les noyaux d'uranium

238 capturent des neutrons issus de la fission des noyaux d'uranium

235. Le plutonium est lui aussi constitué de plusieurs

isotopes, parmi lesquels le Pu 239, qui apparaît en premier

et convient le mieux aux applications militaires, et le Pu 240,

qui se développe si on laisse séjourner longtemps

l'uranium 238 dans le réacteur, mais qui est impropre à

la fabrication d'une bombe A. Un bon plutonium militaire doit

contenir moins de 7 % de Pu 240.

Pour obtenir du plutonium, il y a grosso modo deux méthodes.

La première consiste à utiliser un réacteur

fonctionnant à l'uranium naturel et modéré

au graphite ou à l'eau lourde. Grâce à l'action

de ces modérateurs, qui ralentissent considérablement

les neutrons nés de la réaction en chaîne,

ceux-ci peuvent être capturés par l'U 238. Ainsi

le plutonium se forme au coeur même du réacteur,

à l'intérieur du combustible.

La seconde méthode dérive plus ou moins de la première

: elle consiste à disposer autour du coeur d'un réacteur

fonctionnant à l'uranium enrichi une couche d'uranium naturel

ou appauvri (le reliquat de la séparation isotopique).

Le plutonium se forme, alors dans cette chappe bombardée

par les neutrons du coeur. C'est ce procédé qu'auraient

peut-être exploité (à long terme) les Irakiens

si l'aviation israélienne n'avait pas, à l'aube

du 7 juin 1981, détruit leur réacteur Osirak.

Après ces considérations techniques, revenons aux

mesures prises contre une éventuelle dissémination

des armes nucléaires. Bien évidemment, la vente

d'usines de séparation isotopique ou de réacteurs

plutonigènes est formellement interdite et fait l'objet

d'une surveillance très stricte. On peut dire que, depuis

la signature du traité de non-prolifération, aucune

installation de ce genre n'a été exportée

où que ce soit, la France ayant même annulé

les contrats qu'elle avait passés avec le Pakistan et la

Corée pour la livraison d'unités d'enrichissement.

Mais il n'en a pas été toujours ainsi auparavant.

De plus, s'il est relativement facile de contrôler la vente

d'une usine clés en main, il est beaucoup plus délicat

de surveiller le commerce des pièces détachées.

D'abord, parce que nombre d'entre elles, tels certains composants

électroniques ou certains ordinateurs, ne sont pas spécifiques

du domaine nucléaire. On peut donc prétendre les

acheter pour un tout autre usage, et ensuite les utiliser à

des fins interdites. Pour éviter autant que possible de

tels détournements, des listes ont été dressées,

régulièrement mises à jour, qui indiquent

les matériels et produits que les industriels ne peuvent

exporter sans l'accord exprès de leur gouvernement.

Mais établir des listes noires est une chose, les faire

respecter en est une autre. Les entreprises, en effet, rechignent

souvent à sacrifier de fructueux marchés et n'hésitent

pas à emprunter des circuits obliques pour acheminer leurs

marchandises illicites. D'autre part, les pays qui veulent coûte

que coûte se doter de l'arme atomique sont prêts à

tous les trafics et à tous les subterfuges pour parvenir

à leurs fins. Pour illustrer les difficultés et

les équivoques que rencontre la politique de non-prolifération,

nous allons prendre trois exemples : ceux d'Israël et de

l'Afrique du Sud, qui, selon toute probabilité, possèdent

aujourd'hui des armes nucléaires, et celui du Pakistan

qui, à l'heure actuelle, fait des pieds et des mains pour

arriver au même résultat.

Le programme nucléaire israélien

est né, peut-on dire, en même temps que l'Etat juif,

en 1948. Cernée de tous côtés par des pays

hostiles, la jeune nation a tout de suite compris qu'elle ne pourrait

garantir son existence qu'à condition de renforcer sa défense.

Et la défense suprême, c'était, bien entendu,

la possession de l'arme atomique. Aussi, dès cette époque,

les autorités de Tel Aviv envoyèrent-elles des géologues

dans le désert du Neguev pour y chercher de l'uranium,

et des étudiants dans les meilleures universités

mondiales pour y étudier la physique nucléaire.

En 1953, un premier accord de coopération est conclu avec

la France : il ne concerne que l'échange d'informations

sur le traitement des minerais d'uranium et les techniques de

production d'eau lourde (les physiciens israéliens de l'institut

Weizmann ont mis au point un procédé de fabrication

de l'eau lourde particulièrement bon marché).

C'est en 1956, à la suite de l'expédition avortée

de Suez, que le gouvernement français décide d'aider

Israël à installer un réacteur aux confins

du Neguev, à Dimona. Et pas n'importe quel réacteur,

mais une pile à uranium naturel et à eau lourde,

productrice de plutonium ! Pour camoufler l'opération,

le Mossad - les services secrets israéliens - laisse entendre

qu'il s'agit d'une usine textile. La CIA, cependant, ne tarde

pas à découvrir le pot aux roses, et les Etats-Unis

somment Tel Aviv de s'expliquer. Pour rassurer Washington, les

Israéliens prétendent qu'ils construisent un petit

réacteur de recherche, et ils invitent les experts américains

à venir inspecter l'installation dès que celle-ci

sera achevée.

ISRAËL, MEMBRE OFFICIEUX

DU "CLUB"

Le réacteur de Dimona fournit aux israéliens du

plutonium militaire.

Le réacteur "diverge" (entre

en fonctionnement) en décembre 1962. Il n'est plus possible

désormais de différer la visite des experts de l'Atomic

Energy Commission. Mais comment faire pour que ces derniers ne

découvrent pas la véritable nature ni la puissance

réelle de la prétendue pile expérimentale

? Pour mystifier leurs hôtes, les savants israéliens

ourdissent alors la plus belle opération d'intoxication

qui ait jamais été montée dans le monde nucléaire.

La voici telle que la décrit Pierre Péan dans un

livre remarquablement informé, Les Deux Bombes (

Editions Fayard, 1982) :

« A partir de plans fournis par le CEA (Commissariat à

l'énergie atomique, l'organisme français qui a coopéré

de bout en bout à l'édification de Dimona), ils

étudient un projet de réacteur de recherche non

plutonigène, ne fonctionnant pas à l'eau lourde,

mais qui soit cohérent avec le vrai réacteur. Et

ils créent, à partir de ce projet en trompe l'il,

un décor à l'intérieur du réacteur.

»

Le clou de cette opération est une fausse salle des commandes

de 80 m2 où viendront travailler les Américains.

Les instruments sont branchés sur un simulateur capable

de reproduire l'ensemble des phénomènes physiques

qui se déroulent dans une pile de recherche à énergie

nulle. Derrière le simulateur, mais bien caché,

est installé un ensemble de calcul où sont enregistrées

sous forme de modèles mathématiques tous les paramètres

caractérisant le fonctionnement de la pile expérimentale

non plutonigène que les experts américains doivent

recomposer à partir de leurs calculs. Ces calculateurs

ont évidemment digéré toutes les lois mécaniques,

électriques, thermodynamiques et neutroniques qui régissent

le fonctionnement de la fausse centrale de Dimona. Pendant toute

la durée de la simulation, plusieurs ingénieurs

se tiendront dans une salle cachée afin de superviser l'exercice...

»

Le plus beau, c'est que ça marche ! Les Américains,

chaleureusement reçus, royalement traités, n'y voient

que du feu. Ils passent une semaine à Dimona, prennent

des quantités de notes, et repartent convaincus qu'ils

ont inspecté un innocent réacteur de recherche.

Il s'agit pourtant bel et bien d'une redoutable machine à

fabriquer du plutonium. Au moins une dizaine de kilos par an,

de quoi confectionner une bombe A plus puissante que celle d'Hiroshima.

Mais ce plutonium, il faut l'extraire du combustible irradié,

c'est-à-dire le séparer de l'uranium au sein duquel

il s'est formé. Opération complexe et, de surcroît,

dangereuse, car tout ce qui sort d'un réacteur est très

fortement radioactif. Cette séparation ne peut être

réalisée que dans une installation très spécialisée

et grâce à des techniques très élaborées.

C'est encore la France qui aidera les Israéliens à

construire leur usine d'extraction de plutonium et qui les informera

sur la méthode à suivre. Cette usine, croit-on,

est devenue opérationnelle en 1965, et, dès l'année

suivante, les Israéliens auraient réussi à

fabriquer leur première bombe.

Ont-ils procédé à des essais ? La question

est très controversée. Selon certaines sources,

ils auraient effectué un test sur le polygone de Reggane,

au Sahara, là où les Français avaient expérimenté

leur première bombe A. Cette hypothèse paraît

pour le moins douteuse. En revanche, la version selon laquelle

ils auraient essayé leurs engins en pleine mer, au large

de l'Afrique du Sud, sur des pontons ancrés à l'écart

des routes maritimes, semble a priori plus crédible. En

effet, dès 1965, une coopération sur le plan nucléaire,

dont nous reparlerons, s'était engagée entre Tel

Aviv et Prétoria. D'autre part, à plusieurs reprises,

vers la fin des années 70, les appareils de mesure américains

ont enregistré des "événements"

suspects dans la région. Enfin, d'après une troisième

version, évoquée récemment par la presse

arabe, ces essais auraient eu lieu sur le continent Antarctique,

avec l'accord de la Norvège et de l'Afrique du Sud. Mais,

répétons-le, toutes ces assertions sont à

prendre avec la plus grande circonspection. En particulier, on

voit mal comment une explosion sur le continent Antarctique aurait

pu échapper aux multiples équipes scientifiques

qui sont installées en permanence sur ce territoire.

En septembre 1986, un technicien israélien révélait

aux journalistes anglais du Sunday Times que le réacteur

de Dimona produisait annuellement une quarantaine de kilos de

plutonium et que son pays possédait entre 100 et 200 bombes

A, suffisamment miniaturisées pour tenir dans l'ogive d'un

missile. Affabulait-il ? En tout cas, ses indiscrétions

lui valurent d'être enlevé à Rome par les

agents du Mossad et d'être traduit en justice, deux semaines

plus tard, à Jérusalem. Ce qui est certain, c'est

que les Israéliens signèrent, dans les années

60, un contrat de coopération avec la firme Marcel Dassault

pour l'étude de missiles sol-sol à deux étages

et à combustible solide, capables d'atteindre des cibles

situées à 500 km (Le Caire ? Bagdad ? Damas ?).

Depuis lors, ces engins, baptisés "Jéricho",

auraient vu leur portée passer à 1200 km.

Deux affaires en rapport avec la bombe israélienne montrent

combien il est difficile de contrôler les détournements

de matériaux "sensibles" quand on a affaire à

un Etat prêt à employer tous les moyens pour se les

procurer.

La première affaire est celle du Scheersberg. Pour

faire fonctionner le réacteur de Dimona, les Israéliens

ont besoin chaque année d'environ 24 tonnes d'uranium naturel.

Les phosphates uranifères du Neguev leur en fournissent

quelque 10 tonnes, et le reste est importé d'Afrique du

Sud et de France. Mais après l'embargo décidé

en 1967 par le général de Gaulle, il leur faut trouver

d'autres sources d'approvisionnement. Vers qui se tourner? L'URSS

et la Chine refuseront, c'est certain. Les Etats-Unis accepteront

peut-être, mais exigeront un nouveau contrôle. Le

Gabon, la République centrafricaine et le Niger entretiennent

des relations plus ou moins houleuses avec la France, mais respecteront

sans doute l'embargo. Restent le Canada et éventuellement

le Brésil. Mais, en attendant, il faut se débrouiller.

Les services secrets israéliens apprennent un jour que

560 fûts d'oxyde-d'uranium sont stockés à

Anvers. Ils viennent du Zaïre et sont la propriété

de la Société générale des minerais.

A l'automne 1968, les fûts sont achetés par une société

allemande et embarqués à bord du Scheersberg,

un petit cargo battant pavillon libérien. Ils doivent

être transportés à Gènes, où

l'uranium sera traité par une entre prise locale, la SAICA.

Tout est en règle : Euratom, qui veille jalousement à

ce qu'aucun produit nucléaire ne quitte la Communauté

européenne, a donné son accord. Mais les fûts

n'arriveront jamais à Gènes...

On apprendra la vérité beaucoup plus tard. La société

allemande qui avait acheté l'uranium était en fait

une société paravent, qui se déclarera en

faillite peu de temps après la transaction. La compagnie

libérienne propriétaire du Scheersberg n'était

ni plus ni moins qu'une succursale du Mossad. Quant aux 560 fûts,

ils avaient été transférés de nuit,

quelque part entre Chypre et la Turquie, à bord d'un navire

israélien. Deux cents tonnes d'oxyde d'uranium étaient

ainsi tombées aux mains des Israéliens, de quoi

alimenter le réacteur de Dimona pendant huit années

!

L'autre affaire met en cause la NUMEC (Nuclear Materials and Equipment

Corporation), une firme américaine installée à

Apollo en Pennsylvanie, et son président Zaiman Shapiro.

La NUMEC fabrique et vend des matériaux fissiles pour des

usages pacifiques et militaires. En particulier, c'est elle qui

fournit à la marine américaine le combustible utilisé

par les sous-marins nucléaires, c'est-à-dire de

l'uranium très fortement enrichi. Or, à l'occasion

d'une inspection, en 1965, l'ACE (Atomic Energy Commission) constate

la disparition de plus de 200 livres d'uranium enrichi (on avança

même le chiffre de 572 livres). Une enquête menée

conjointement par la Commission, le FBI et la CIA révélera

que, de 1957 à 1965, Shapiro avait couvert, sinon organisé,

plusieurs détournements du précieux métal

au profit d'Israël.

Ce trafic, toutefois, soulève une question : pourquoi les

Israéliens avaient-ils besoin d'uranium enrichi puisque

Dimona était en mesure de leur procurer suffisamment de

plutonium pour faire leurs bombes A ? Trois réponses sont

possibles. Ou bien les savants israéliens voulaient, parallèlement

à la bombe au plutonium, acquérir la technique de

la bombe à uranium 235. Ou bien ils désiraient mettre

au point une bombe mixte, faite d'un mélange de plutonium

et d'uranium enrichi, procédé couramment utilisé

pour la fabrication des armes nucléaires. Ou bien, enfin,

ils projetaient dès cette époque de se lancer dans

l'étude de la bombe thermonucléaire (il faut en

effet une bombe à U 235 pour amorcer la réaction

de fusion).

Mais laissons Israël à ses recherches,

et voyons comment l'Afrique du Sud est parvenue, elle aussi, à

devenir une puissance nucléaire. Car, aujourd'hui, la plupart

des analystes militaires pensent que la République sud-africaine

est capable de fabriquer des engins atomiques plus puissants que

la bombe d'Hiroshima.

C'est en 1961 qu'est créé le Centre sud-africain

de recherches nucléaires. Une de ses premières décisions

est d'acquérir un réacteur expérimental afin

que ses chercheurs puissent se familiariser avec cette nouvelle

source d'énergie. Celui-ci, dénommé SAFARI

I, est fourni par les Américains. Installé dans

les environs de Prétoria, il fonctionne à l'uranium

enrichi et entre en activité en 1964. Précision

importante, il est sous contrôle de l'Agence internationale

de l'énergie atomique, l'organisme chargé de faire

respecter les règles de non-prolifération (alors

que les Israéliens, eux, ont toujours refusé d'ouvrir

les portes de Dimona aux inspecteurs de l'AEIA).

Il en sera de même de la centrale nucléaire de Koeberg,

construite par la France et comprenant deux gros réacteurs

PWR (à eau légère et uranium faiblement enrichi).

Elle pourrait théoriquement fournir aux Sud-Africains plus

de 100 kilos de plutonium par an, mais, en vertu des conventions

passées avec l'AEIA, tout le combustible extrait des réacteurs

doit être retraité hors de l'Afrique du Sud.

Mais alors sur quoi se fondent les analystes militaires pour affirmer

que la République sud-africaine est en mesure de fabriquer

des armes atomiques? Sur un ensemble de faits et de données

dont voici les principales :

- L'Afrique du Sud possède de très importants gisements

d'uranium. Elle n'a donc pas de problème d'approvisionnement,

et le minerai qu'elle extrait échappe à tout contrôle.

- Une société d'Etat, I'UCOR (Uranium Enrichment

Corporation) a construit à Valindaba une usine pilote de

séparation isotopique (par la méthode de l'ultracentrifugation).

Une seconde usine, de grande capacité, est en voie d'achèvement.

L'Afrique du Sud dispose donc d'uranium enrichi. Or il suffit

de 52 kilos de métal enrichi à 94 % pour faire une

bombe A.

- De nombreux scientifiques sud-africains sont venus étudier

en France ; plusieurs atomistes ont effectué des stages

au centre nucléaire de Saclay.

- La coopération entre Prétoria et Tel Aviv, inaugurée

au lendemain de la guerre des six jours, a abouti en 1976 à

la signature d'un traité économique et scientifique.

Ce traité porte non seulement sur l'échange de matières

premières, mais aussi sur la communication de connaissances

techniques. Des liens privilégiés se sont tissés

entre le département de physique nucléaire de l'université

de Johannesburg et l'institut Weizmann.

- En collaboration avec Matra et Thomson, l'Afrique du Sud a mis

au point un missile capable d'emporter une ogive nucléaire.

Le "Cactus" (c'est le nom du missile) est devenu opérationnel

en 1969.

Bien sûr, tous ces éléments ne forment pas

une preuve, mais ils constituent au moins de solides présomptions.

On a cru un moment que l'Afrique du Sud s'était trahie

: en effet, le 22 septembre 1979, un satellite américain

VELA enregistrait un "flash" suspect dans la partie

australe du continent noir. Dans un premier temps, cet éclair

fut attribué à une explosion nucléaire dans

le désert de Kalahari ; mais les services de détection

américains abandonnèrent rapidement cette hypothèse

et invoquèrent un défaut du satellite.

Le cas du Pakistan est bien différent. Nul ne le soupçonne

de posséder la bombe, mais tout indique qu'il cherche à

l'avoir. En refusant de signer le traité de non-prolifération,

les Pakistanais avaient expliqué qu'un tel accord ne serait

acceptable que s'ils avaient la certitude que le "club des

cinq" ne deviendrait jamais le club des six. Disant cela,

ils pensaient naturellement à l'Inde, le grand voisin avec

lequel ils étaient périodiquement en conflit et

dont ils connaissaient les travaux en matière d'atome militaire.

LE PÈRE DE LA BOMBE PAKISTANAISE

Abdul Qadeer Khan avait quitté son pays pour se former

aux techniques occidentales.

Il y est revenu avec, en poche, les plans d'une usine d'enrichissement

identique à celle où il a travaillé en Hollande

(ci-dessous).

C'est après la guerre indo-pakistanaise

de 1971, guerre qui se solda par la défaite du Pakistan

et la perte de sa province orientale (devenue le Bangladesh),

que Karachi décida de s'engager résolument dans

la voie des armes nucléaires. Un plan fut échafaudé

qui comportait deux volets : à l'intérieur du pays,

mobilisation des meilleurs scientifiques et ingénieurs

pakistanais ; à l'extérieur, recherche des informations

et des équipements nécessaires à la réalisation

du projet.

C'est investi de cette mission de renseignement que le jeune Abdul

Qadeer Khan, ingénieur de son état, fut envoyé

en Europe. Il parvint à se faire engager à l'usine

d'enrichissement d'Almedo, aux Pays-Bas, une entreprise appartenant

à la firme URENCO. De 1972 à 1975, il eut tout le

loisir d'étudier la technique et le fonctionnement des

centrifugeuses, ainsi que la conception et l'organisation d'un

atelier de séparation isotopique. Rentré dans son

pays, il prit une part déterminante dans l'élaboration

et la construction, à Kahuta, de la première usine

d'enrichissement pakistanaise.

Les industries locales étant bien incapables de fournir

tous les éléments indispensables à une telle

réalisation, il fallut inévitablement se tourner

vers l'Occident. D'où une cascade d'"affaires"

ayant pour thème commun la violation du traité de

nonprolifération.

Ainsi, en 1976, la firme hollandaise Fysish Dynamisch Oderzoeckslaboratorium

fut poursuivie pour avoir vendu illégalement des instruments

de mesure destinés à l'usine de Kahuta. La même

année, une autre société hollandaise, spécialisée

dans les transmissions automobiles, la Van Doorne Transmissie,

fut accusée d'avoir exporté vers le Pakistan, malgré

les mises en gardes des autorités de La Haye, 6 500 tubes

en acier spécial. Ces tubes, bien entendu, étaient

eux aussi destinés à Kahuta; mais comme la "liste

noire" de l'AIEA ne les mentionnait pas expressément

parmi les produits interdits à l'exportation, la Van Doorne

fut en fin de compte acquittée (et la liste modifiée).

Ce n'était là toutefois que broutilles à

côté de l'affaire Migule. En 1977, un homme d'affaires

allemand du nom d'Albrecht Migule réussit à acheminer

au Pakistan non pas quelques compteurs ni quelques tubes, mais

un plein cargo de pièces détachées. Il s'agissait

tout bonnement d'une usine de conversion en kit ! Par conversion

on entend la transformation de l'uranium naturel en hexafluorure

d'uranium, préliminaire indispensable à toute opération

de séparation isotopique. Migule avait même fourni

en prime les techniciens qui montèrent l'installation à

Dera Ghazi. Il fut condamné à huit mois de prison

avec sursis et 10 000 dollars d'amende. Peine bien légère

quand on sait qu'il avait vendu l'ensemble pour 6 millions de

dollars !

Mais ce n'est pas tout. En 1980, Abdul Aziz Khan ainsi que deux

complices sont traduits devant la justice canadienne pour avoir

illégalement exporté au Pakistan des convertisseurs

de fréquence destinés à régler la

vitesse des centrifugeuses. En 1981, Sarfaz Mir et Albert Goldberg

sont poursuivis pour avoir tenté d'expédier à

Karachi, sous l'appellation d'"équipements d'alpinisme",

des tubes de zirconium spécialement conçus pour

être utilisés dans un réacteur nucléaire.

En 1983, Henk Slebos, encore un Hollandais, est condamné

pour avoir livré des composants électroniques à

l'usine de Kahuta.

Enfin, selon l'hebdomadaire allemand Stern, un navire de

la compagnie Global International Transport aurait embarqué,

le 10 août dernier, 880 kilos d'acier extra-dur à

destination du Pakistan. Le métal se présentait

sous la forme de cylindres dont le diamètre correspondait

exactement à celui de certaines pièces employées

dans les centrifugeuses de Kahuta. A l'origine, c'est une petite

entreprise londonienne, la Lizrose Ltd, qui avait commandé

cet acier spécial à Arbed Corporation, un grand

de la métallurgie allemande. Mais des agents occidentaux,

ayant eu vent de l'affaire, s'aperçurent que le directeur

de la Lizrose, un certain Inam Ullah Shah, était d'origine

pakistanaise. En conséquence, ils dissuadèrent Arbed

d'effectuer la livraison. Deux semaines plus tard, la firme allemande

enregistrait une nouvelle commande portant sur le même produit,

mais émanant cette fois d'un négociant de Cologne,

Mark Blok (lequel, soit dit en passant, est marié à

une Pakistanaise liée à Inam Shah). Comme Blok demandait

que l'acier lui fût livré dans ses entrepôts

de Cologne, Arbed, n'ayant pas besoin de licence d'importation,

honora la commande sans se poser trop de questions. Arrivée

à Cologne, la marchandise fut acheminée vers Hambourg

et chargée discrètement sur le navire de la Global.

Après analyse de tous ces trafics, on estime, dans les

milieux proches du gouvernement américain, que le Pakistan

possède actuellement une usine d'enrichissement équipée

de 14 000 centrifugeuses. Pour sa part, le Bulletin of the

Atomic Scientist pense que ce chiffre est exagéré,

et que la réalité est plus proche de 1000 que de

14 000 (mais il faut savoir que les centrifugeuses sont des appareils

fragiles et qu'il n'est pas rare que la moitié d'un parc

soit à l'arrêt pour réparations).

Quoi qu'il en soit, et même en se fondant sur l'estimation

la plus faible, on peut en déduire que le Pakistan a la

capacité de produire annuellement environ 21 kilos d'uranium

militaire (300 kilos dans la première hypothèse).

Or, nous l'avons vu, il suffit de 52 kilos d'uranium enrichi à

94 % pour faire une bombe. Et même, d'après l'AIEA,

en utilisant un réflecteur de neutrons relativement simple

(en entourant, par exemple, l'uranium d'une couché de graphite),

on peut fabriquer un engin "rustique" avec seulement

la moitié de ce poids. Il n'est donc pas extravagant de

penser qu'avec l'uranium enrichi accumulé ces dernières

années les Pakistanais sont en mesure de confectionner

plusieurs bombes A. A condition, évidemment, qu'ils possèdent

aussi le savoir-faire, c'est-à-dire un nombre suffisant

de physiciens, d'électroniciens, de métallurgistes,

de spécialistes des explosifs, etc. Car, dans ce domaine,

la matière grise compte autant que l'uranium.

Si l'on admet que le Pakistan a su former, chez lui ou à

l'étranger, les concepteurs et les exécutants nécessaires

à la réalisation de son projet - ce qui est tout

à fait vraisemblable -, alors sans doute est-il sur le

point de détenir quelques engins rudimentaires et ventrus,

analogues à la bombe d'Hiroshima. Ventrus parce que, en

l'absence d'expérimentation réelle, il est absolument

impossible de miniaturiser une charge nucléaire et d'être

assuré de son bon fonctionnement.

Mais, même rudimentaires, ces armes ne sont-elles pas si

terrifiantes que leur seule possession, par la menace qu'elle

fait peser sur l'adversaire, confère un avantage considérable

au pays qui les détient ? Ce n'est pas du tout certain,

car la menace peut se retourner contre celui qui la brandit. Ne

disposer que de quelques bombes A, c'est en effet s'exposer à

une frappe préventive destinée à éliminer

d'un coup tout l'arsenal atomique que l'on s'est constitué.

Il n'y a pas de vraie puissance nucléaire sans stratégie

adaptée. Or, cette stratégie repose entièrement

sur la capacité d'une seconde frappe, assurée soit

par une énorme réserve de projectiles nucléaires,

soit surtout par les indétectables sous-marins lanceurs

d'engins. Aujourd'hui, seuls les membres du "club des cinq"

sont à même de riposter à toute attaque préventive,

et c'est en cela précisément qu'un gouffre les sépare

des pays qui tentent de rivaliser avec eux.

A supposer que le Pakistan parvienne à se doter de quelques

bombes atomiques, l'Inde, son puissant voisin, ne tardera pas

à en faire autant. Au bout du compte, les deux pays se

retrouveront dans la même périlleuse situation, chacun

d'entre eux étant tenté de frapper le premier pour

annihiler la menace que l'autre fait peser sur lui. L'Inde, en

procédant à un unique essai, en 1974, a déjà

montré qu'elle n'était pas disposée à

se laisser intimider, mais qu'elle avait mieux à faire

que de fabriquer des bombes. Espérons que le Pakistan se

contentera lui aussi de manifester ses capacités sans chercher

à les concrétiser.

Sven Orteil,

Science & Vie n°847, avril 1988.

Retour sommaire